こんにちは、川上技建です🌳

北海道苫小牧市で住宅の新築工事、リノベーション工事、リフォーム工事、アパートなどの設計・施工を手がけています。

注文住宅は内外装や間取りだけでなく、断熱材のような資材も自由に決めることができます。しかし、断熱材についての知識がないと、なかなか決定できないものです。「断熱材にはどんな種類があるの?」「どうやって選べばいい?」という疑問を持っている方も多いでしょう。

そこで今回は、創業30年以上の実績を誇る川上技建が、あなたの疑問を解決できるよう、注文住宅の断熱材の種類や選び方のポイントを分かりやすく解説します。

各断熱材の特徴を把握した上で、ベストな断熱材を選択しましょう。

▼目次

注文住宅における断熱材の役割とは?

そもそも、断熱材とはどのような資材なのでしょうか。まずは、注文住宅における断熱材とは何か、使用目的や一般的な役割について知っておきましょう。

①室内の温度を快適に保つ

断熱材は、熱を遮断するための資材のことです。主に建物の壁や床、天井裏などに貼り付ける形で施工します。断熱材を使用すると家の気密性が高まり、建物内外での熱の移動が最小限に抑えられます。これにより、室内が外気の影響を受けにくくなり、温度を一定に保つことが可能です。

夏は涼しく冬は暖かい理想的な環境が実現できるため、冷暖房器具に依存せず一年中快適に生活できます。北海道は冬でも住まいが暖かいと言われているのは、地域に合った断熱材を使用し、気密性の高い家づくりが行われているからです。

②カビの発生を抑える

カビの原因となる結露は、室内外の温度差が大きいほど生じやすくなります。断熱材を使用することで温度差が縮まれば、結露が発生しにくくなりカビの発生を抑えることにもつながります。

特に、防湿性のある断熱材は、建物外からの湿気の侵入を防ぐ効果が高いです。そのため、室内の湿度を適切に保ち、カビの発生を抑えるのに大きく役立つでしょう。

③光熱費を削減する

外気の影響を受けやすい室内環境だと、冷暖房を一日中つけっぱなしにする、あるいは設定温度を極端に上げ下げする、といったことになりかねません。

断熱材の使用で外気からの影響を最小限に抑えられれば、冷暖房の使用時間を短くでき、設定温度の上げすぎ・下げすぎを防止できます。これにより、使用電力が抑えられて光熱費削減につながります。

注文住宅で断熱材を選ぶ4つのポイント

注文住宅で断熱材を選ぶときは、以下の4つのポイントを比較検討しましょう。

①熱伝導率

熱伝導率とは、熱の伝わりやすさを示す数値のことです。熱伝導率は「W/m・K(ワット毎メートル・毎ケルビン」の単位で表示され、熱伝導率が高いほど数値が高くなり、低くなるほど数値も低くなります。

断熱材においては、熱伝導率の数値が低い、つまり熱が伝わりにくいものほど断熱性に優れているのです。

②厚み

注文住宅の断熱性は断熱材自体の厚みにも影響を受けます。断熱材の厚みが十分でないと、建物内外の熱が移動しやすくなり、室内の快適性を保てなくなります。

ただし、断熱材の厚みが増すほどコストがかかる場合があるため、断熱性とコストとのバランスを考慮しなければなりません。

③熱抵抗値

熱抵抗値とは、熱の伝わりにくさを計算式で求めた数値のことです。単位は「㎥・K/w(平方メートル・ケルビン毎ワット)で表されます。熱抵抗値が高くなればなるほど、断熱性も高くなります。

熱抵抗値の計算方法は以下になります。

断熱材の厚み(m)÷断熱材の熱伝導率(W/m・K)

一例を挙げますと、仮に断熱材の厚みが200mm、熱伝導率が0.02W/m・Kの断熱材だったなら、熱抵抗値は以下のように計算できます。

0.2(mm)÷0.02(W/m・K)=10㎥・K/w

同じ熱伝導率で断熱材の厚みだけを半分(100mm)にしてみると、

0.1(mm)÷0.02(W/m・K)=5㎥・K/w

熱抵抗値も半減することから、注文住宅の断熱性を維持するには断熱材の厚みも重要です。

④価格

断熱材にはさまざまな種類があり、性能も異なります。そうなると、選ぶ断熱材によって価格が異なるのは言うまでもありません。一般的には高性能の断熱材ほど価格も高くなる傾向にあるため、性能を優先すると予算を上回ってしまう恐れがあります。

大切なのは、予算内でどれだけ希望に近い家を建てられるかです。断熱材の性能と価格をしっかりと比較検討し、無理のない範囲で予算計画を立てましょう。

注文住宅の断熱材は何がいい?種類を比較

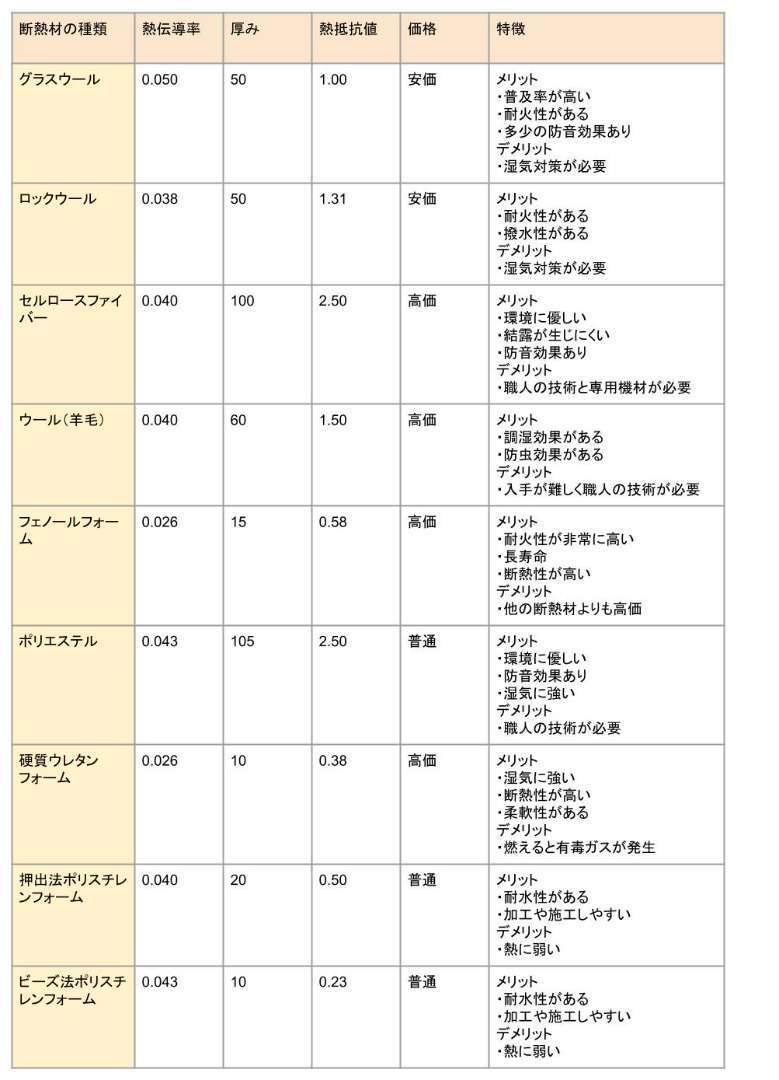

注文住宅で選べる断熱材には大きく分けて9種類あります。ここでは、それぞれの特徴や費用相場を表で比較してみましょう。

参考サイト:国土交通省|表示・評価方法基準(省エネ)における検討方針

※ウール(羊毛)、ポリエステルの数値は市販製品を参考にした目安値です。

注文住宅の断熱性はそれぞれ特徴や価格が異なるため、一概にどれがいいとは言えません。例えば、価格を優先するならグラスウールやロックウールが向いていますし、価格を気にせずとにかく断熱性の高い素材を選びたいなら、フェノールフォームや硬質ウレタンフォームが向いています。

断熱材の3つの施工方法と業者の選び方

断熱材が断熱性能を発揮するには、素材に適した方法で施工する必要があります。ここでは、断熱材の3つの施工方法と業者の選び方を解説します。

①充填断熱

充填断熱とは、柱と柱の間など、構造材の空間に断熱材を入れる施工方法です。木造住宅で用いられることが多く、その理由として、木材自体が断熱性の高い素材であることが挙げられます。既存の空間に断熱材を入れるため専用のスペースを必要としません。

充填断熱が用いられるのは、主にグラスウールやロックウールなどの耐火性のある断熱材です。十分な断熱性が得られるのと同時に、断熱材が低価格なこともあり、コストを抑えた施工が可能です。

②外張り断熱

外張り断熱とは、柱など構造材の外側に断熱材を入れる施工方法です。断熱材で建物全体を覆う形になるため、気密性が維持でき、高い断熱性が得られます。

ただし、地震の揺れなどで断熱材が剥がれ落ちたり変形したりするリスクがあるため、断熱材の重量や厚みに制限が設けられます。また、コストがかかるのもデメリットで、かかる費用は充填断熱の2.5〜3倍程度です。外張り断熱が用いられるのは、主にグラスウールやポリエステル、ポリスチレンフォームです。

③付加断熱

付加断熱とは、充填断熱と外張り断熱の2つの工法を併せた施工方法です。どちらか一方の工法で断熱を行うよりも、建物の断熱性を高めることができます。

注意点としては、外気側に透湿性の低い断熱材を使用する場合、内部結露が起きないよう確認する必要があることが挙げられます。

C値(気密性)を目安に選ぶのがおすすめ

注文住宅の施工業者を選ぶときは、C値(気密性)を目安にするのがおすすめです。

C値とは建物の気密性を表す数値で、数字が低いほど隙間が少なく、気密性が高いと判断できます。一般的には、C値が1.0以下が気密性の高い住宅と考えられており、0.7程度の数値が理想的といえます。

北海道札幌市が公表している「札幌版次世代住宅基準」では、新築住宅のC値が0.5以下に設定されています。

注文住宅で高断熱の家を建てたいなら、施工業者のホームページなどでC値を確認しておきましょう。

弊社の住宅のC値は札幌版次世代住宅基準の0.5をクリアしています。C値と高気密住宅の基準については、別の記事で詳しく解説しているので、併せてご覧ください。

参考サイト:札幌版次世代住宅基準/札幌市

関連記事:C値と高気密住宅の基準とは?~川上技建の高気密住宅~

まとめ

北海道のように冬の寒さが厳しい地域では、断熱材や施工方法の選び方がとても重要です。

注文住宅の断熱材は、特徴や価格を比較して検討しましょう。高気密高断熱の環境で過ごしたいとお望みの方は、注文住宅の施工業者を慎重に選んでください。

「注文住宅の相談ってどうしたらいいの…?」

「ちょっとした質問でも大丈夫なの…?」

そのような不安をお持ちの方はぜひ川上技建にお問い合わせください。

川上技建は創業から30年以上、北海道苫小牧市を拠点に活動しています。ご相談から設計・施工まで自社による一貫対応を強みとしています。弊社の住宅のC値は札幌版次世代住宅基準の0.5をクリアしています。

予算内で最大限のご提案ができるよう、全力でサポートいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください!